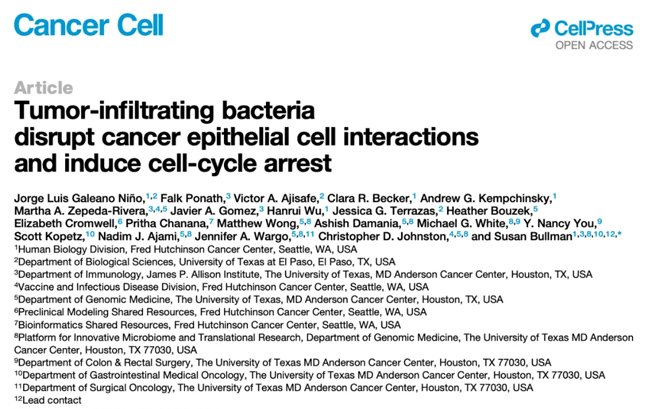

研究团队通过空间成像和单细胞转录组学技术,首次精确描绘了肿瘤内细菌在结直肠癌和口腔鳞癌中的分布特征。令人惊讶的是,包括具核梭杆菌在内的细胞外细菌主要聚集在肿瘤微环境的特定区域,这些区域呈现出独特的低细胞密度、低转录活性和低增殖能力“三低”特征。

在52名结直肠癌患者的队列研究中,研究人员观察到细菌富集区域与肿瘤细胞静止状态存在显著空间相关性。这一发现从微观层面解释了为何某些肿瘤区域对传统化疗药物表现出天然抵抗性。

耐药机制:细菌如何“庇护”癌细胞

深入研究揭示了具核梭杆菌诱导化疗耐药的双重机制。在体外实验中,这种常见口腔细菌能够破坏上皮细胞间的正常接触,导致细胞周期停滞在G0-G1期,同时显著抑制细胞的转录活性。这种“休眠”状态使癌细胞对5-氟尿嘧啶等化疗药物产生显著抵抗。

更重要的是,细菌诱导的转录抑制还涉及抗原呈递基因的下调,这可能导致免疫逃逸表型的形成。活细胞成像和小鼠模型实验均证实,细菌富集区域的癌细胞确实表现出更强的生存能力和治疗抵抗性。

临床关联:从机制到治疗的转化之路

在一个独立的直肠癌患者队列中,研究团队验证了实验室发现的临床意义。数据显示,肿瘤内具核梭杆菌载量较高的患者,对标准化疗方案的治疗反应明显较差。这一发现为解释临床治疗失败提供了新的生物学解释。

这些研究成果不仅揭示了微生物与肿瘤细胞之间复杂的相互作用,更重要的是指出了靶向肿瘤内细菌作为克服化疗耐药的新策略。通过调节肿瘤微环境中的微生物组成,可能成为未来精准肿瘤治疗的重要组成部分。

该研究首次建立了肿瘤内细菌-细胞静止-化疗耐药的完整证据链,为理解治疗抵抗机制提供了全新范式。随着对肿瘤微环境中微生物作用的深入研究,未来有望开发出针对肿瘤内菌群的新型治疗策略,为克服癌症治疗耐药性这一全球性难题提供新的解决方案。