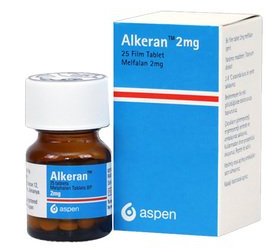

多发性骨髓瘤的治疗演进始于20世纪60年代。在化疗药物美法仑问世前,患者中位总生存期仅约6个月。美法仑及其联合疗法的应用标志着多发性骨髓瘤现代治疗史的开端。至80年代,大剂量美法仑化疗联合自体干细胞移植方案将患者中位无进展生存期延长至4-5年,成为标准一线治疗方案。

21世纪初,治疗格局迎来重大转折。沙利度胺作为继美法仑后首个具有单药活性的新药登上治疗舞台。后续研究发现,这类免疫调节剂药物能同时作用于肿瘤细胞和骨髓微环境,发挥免疫调节与抗血管生成的双重作用。基于对作用机制的深入理解,研究人员开发出结构优化的新一代免疫调节剂,如来那度胺和泊马度胺,其中来那度胺与地塞米松联用可使90%新确诊患者获得缓解。

机制突破:意外发现的治疗新路径

蛋白酶体抑制剂的研发历程颇具戏剧性。20世纪80年代,科学家发现细胞的"废物处理中心"蛋白酶体,最初旨在开发治疗肌肉萎缩疾病的抑制剂。随后研究意外发现,其中候选分子PS-341(即后来的硼替佐米)具有显著抗癌活性。

2003年,硼替佐米获得FDA批准,成为首个用于肿瘤治疗的蛋白酶体抑制剂。其作用机制在于多发性骨髓瘤细胞高度依赖泛素-蛋白酶体系统维持细胞内环境稳态,抑制蛋白酶体功能可使癌细胞因无法承受蛋白代谢负荷而死亡。随着研发进展,新型蛋白酶体抑制剂通过结构优化,有效克服了耐药问题并降低不良反应发生率。

免疫新时代:创新疗法改善患者预后

近十年来,多发性骨髓瘤治疗进入免疫治疗新纪元。2015年,靶向CD38的达雷妥尤单抗获FDA批准,成为首个治疗多发性骨髓瘤的单克隆抗体。随后,更多创新免疫疗法不断涌现。

双特异性T细胞衔接蛋白通过将CD3阳性T细胞募集到肿瘤细胞附近,激活T细胞对肿瘤的攻击。目前至少4款双抗新药已获批上市,在经多线治疗的复发难治患者中取得良好疗效。

CAR-T疗法和抗体偶联药物也为难治患者带来新希望。2020年以来,多款靶向BCMA的CAR-T疗法和抗体偶联药物相继获批,显著提升了治疗效果。最新研究显示,某些CAR-T疗法在复发难治患者中的总缓解率可达100%,完全缓解率接近80%。

随着治疗手段的不断丰富,多发性骨髓瘤患者的中位总生存期已从20世纪50年代的6个月延长至目前的8-10年,实现了质的飞跃。未来,随着更多创新疗法的研发,患者预后有望得到进一步改善。