BTK作为B细胞受体信号通路的核心分子,其异常激活与B细胞淋巴瘤、ITP等多种疾病的发病机制密切相关。早期共价BTK抑制剂如伊布替尼通过不可逆结合BTK的半胱氨酸481残基发挥作用,但长期使用易引发耐药问题。

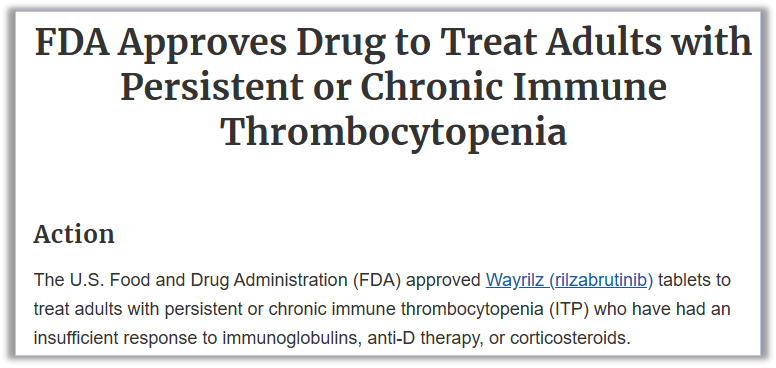

新一代药物通过技术创新突破了这一局限:Rilzabrutinib采用赛诺菲独创的TAILORED COVALENCY®技术,实现对BTK的可逆性选择性抑制,既能减少致病性自身抗体生成,又能抑制巨噬细胞介导的血小板破坏;Pirtobrutinib则以非共价结合方式规避突变位点,为既往治疗失败的患者提供新选择。

自身免疫领域的艰难突破

BTK抑制剂在血液肿瘤领域已取得显著成就。第一代药物伊布替尼对套细胞淋巴瘤的客观缓解率(ORR)达68%,中位无进展生存期突破14个月;针对慢性淋巴细胞白血病,更将患者中位生存期从5年延长至8年以上。

然而,BTK抑制剂在自身免疫疾病领域的研发历程却充满挑战。2018年,阿卡替尼用于类风湿关节炎的Ⅱ期试验显示,尽管能降低抗CCP抗体水平,但在改善关节肿胀、疼痛等核心症状方面与安慰剂无显著差异。Evobrutinib在多发性硬化症的Ⅲ期试验中,也因未能达到降低年复发率的主要终点而提前终止。

这些挫折反映了自身免疫疾病与血液肿瘤的病理机制差异:自身免疫病是多细胞、多通路共同作用的结果,BTK只是免疫网络中的一环。此外,长期用药的安全性问题也比短期治疗的血液肿瘤更为复杂。

Rilzabrutinib的突破性进展

Rilzabrutinib的成功源于对ITP治疗痛点的精准破解。在关键Ⅲ期LUNA 3试验中,入组患者均为经过至少2种传统治疗失败的重度预处理人群,其中40%接受过脾切除手术。试验结果显示,Rilzabrutinib实现了23%的持久应答率,且安全性表现优异:未出现伊布替尼常见的房性心律失常,也未观察到血小板功能受抑制的迹象,甚至对合并心血管疾病的高龄患者仍保持良好耐受性。

未来布局与发展前景

赛诺菲正在拓展Rilzabrutinib在自身免疫性溶血性贫血、特应性皮炎、慢性自发性荨麻疹等多个适应症的应用,并探索其联合治疗潜力,以应对自身免疫病多通路致病的核心难点。

此外,赛诺菲还有另一款针对多发性硬化症的BTK抑制剂Tolebrutinib计划在今年申报上市。该药物的独特之处在于其良好的血脑屏障穿透能力,能够直接作用于中枢神经系统内的免疫细胞。

业内分析认为,赛诺菲有望成为首家在自身免疫领域拥有两款获批BTK抑制剂的公司。预计Rilzabrutinib和Tolebrutinib的年销售额均有望达到20亿至50亿欧元,成为推动公司未来业绩增长的重磅产品。

BTK抑制剂的发展轨迹清晰地展现了临床进化逻辑:从第一代药物解决可治性问题,到第二代药物攻克耐药性挑战,再到如今通过机制创新拓展适应症。随着Rilzabrutinib在ITP领域的获批及其他药物在系统性红斑狼疮等领域的积极进展,BTK抑制剂正从单一肿瘤治疗向多疾病领域的基石药物演进。