问答分析:

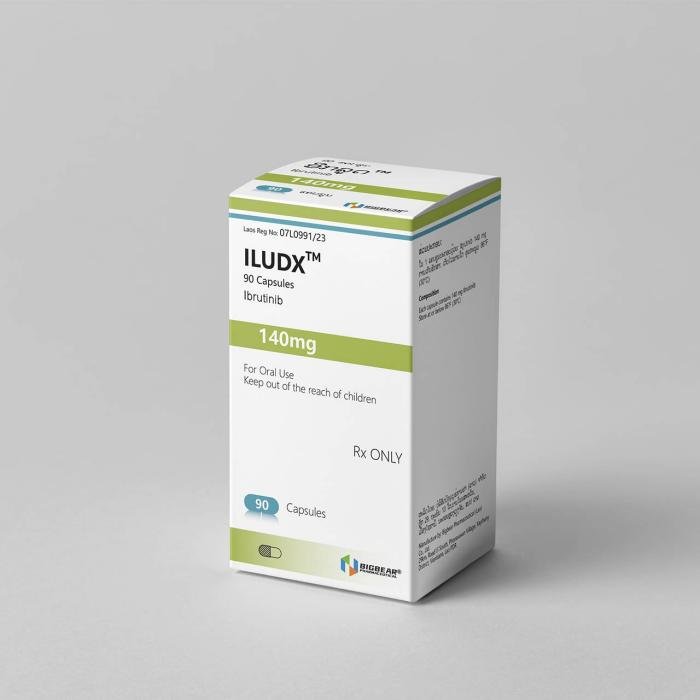

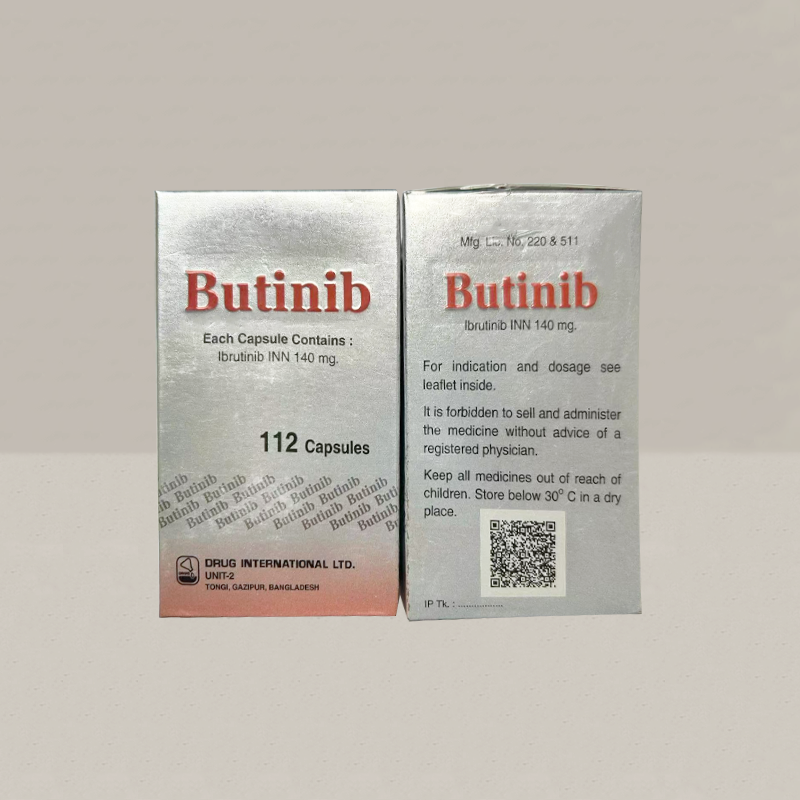

伊布替尼是一种靶向医治药品,在血液系统恶性肿瘤的医治中展现出明显疗效,在慢性淋巴细胞白血病的医治中展现出明显疗效,在套细胞淋巴瘤的医治中展现出明显疗效。然而,它在运用环节存在药物相互作用风险,特别是跟抗凝药物有潜在相互作用,这已然成为临床医生与患者极为关注的安全问题。这种相互作用可能影响治疗成效,甚至会造成严重出血或者血栓事件,所以深入领会其机制和临床管理策略对治疗安全很关键。

依鲁替尼如何影响抗凝药物的疗效

依鲁替尼发挥抗肿瘤作用主要借助抑制布鲁顿酪氨酸激酶,它会对血小板的活化产生影响,它会对血小板的聚集功能产生影响,这种对血小板信号通路的干扰,有可能增强抗凝药物的抗凝效果,致使患者在接受像华法林这类传统抗凝治疗时,出血风险明显增加,临床观察发觉,即便在使用处于治疗剂量范围内的抗凝药物时,依鲁替尼使用者依然有可能出现并非预期的凝血指标波动。

依鲁替尼除了会直接对决血小板功能产生影响之外 ,还存在能够经由肝脏代谢途径 ,与其他药物产生相互作用的可能性 ,许多口服抗凝药 ,比如利伐沙班和阿哌沙班 ,都需要经过肝脏细胞色素P450酶系进行代谢 ,而依鲁替尼恰好会对部分同工酶活性起到抑制作用 ,这种在代谢层面出现的相互干扰 ,会导致抗凝药物在体内的浓度异常升高 并进而增加出血并发症发生的概率 。

哪些抗凝药物与依鲁替尼相互作用风险最高

华法林与依鲁替尼联合使用的风险是最为确切的,华法林治疗窗狭窄,个体之间差异明显,需要频繁地监测凝血功能来进行剂量调整,依鲁替尼不仅有可能增强华法林的抗凝效果,而且还会加大胃肠道以及其他部位出现出血的可能性,在临床实践当中通常建议避开这种组合,要是必须进行抗凝治疗就应该考虑使用替代药物或者是加强监测。

直接口服抗凝药物与依鲁替尼相互作用风险程度各异,利伐沙班、阿哌沙班等因子Xa抑制剂主要经CYP3A4和P-gp途径代谢,和依鲁替尼有明确药物相互作用基础,达比加群酯作为直接凝血酶抑制剂,其与依鲁替尼的相互作用风险相对较低,不过仍需谨慎使用,低分子肝素因不经过肝脏代谢,相互作用风险最小,常被视为相对安全的选择。

依鲁替尼与抗凝药物合用会导致什么不良反应

于两种药物合用来讲,出血是最为常见的不良反应,其表现形式多样,像轻微的鼻出血,还有牙龈出血,甚至严重的颅内出血,以及消化道大出血等情况都可能出现。依鲁替尼自身会致使血小板减少,在叠加抗凝药物作用后,出血风险会成倍增加。临床数据显示,联合用药的患者中,重度出血事件发生率能达15%以上,明显高于单独使用任意一种药物的情形。

把出血风险去除掉,两种药物一块儿使用,还会产生别的意料之外、不晓得的不良反应,部分患者可能出现肝功能不正常的状况,这和药物代谢负担加重有关系,在极为少数的情形中,联合用药能诱发更繁杂的凝血功能紊乱,出现出血和血栓形成同时存在的现象,这些繁杂状况让临床管理更困难,需要多学科团队一同参与治疗决策。

如何监测依鲁替尼与抗凝药物的相互作用

首先,对于那些患者而言,他们必须联合使用依鲁替尼跟抗凝药物,可是建立一套系统的监测方案这件事至关重要。其次,凝血功能监测当中应该涵盖凝血酶原时间,还有国际标准化比值以及活化部分凝血活酶时间等常规指标。再者,要依据所使用的抗凝药物类型去选择恰当合适的监测方案。然后,对于使用华法林的患者来说,监测的频率得增加,特别是在治疗的初期阶段以及剂量调整阶段。

,临床症状得观察,体征也需观察,这和实验室监测一样极其重要,患者要定期接受全面体格检查,尤其要留意皮肤黏膜有无瘀点、瘀斑,有无血尿、黑便这类出血征象,同时,还需监测血红蛋白以及血小板计数的变化趋势,这些指标能在比较早的时候提示潜在出现危不危险,患者教育同样是监测体系重要的组成部分,要指导患者识别出现早期表象并及时去就医 。

依鲁替尼与抗凝药物合用剂量如何调整

剂量调整需依据患者具体情形进行个体化开展,若是非得合用,一般建议从低剂量抗凝药物开始,之后依照凝血监测结果逐步进行调整;对于依鲁替尼来说,在某些状况下可能需考虑暂时减量或者中断给药,特别是在实施有创操作或者发生急性出血事件之时,如此调整要权衡抗肿瘤疗效与出血风险 。

华法林起始剂量,比常规减少百分之二十五到百分之三十,不同抗凝药物剂量调整策略有差异,华法林剂量调整较常规减少比例如此,且需更频繁监测INR值,直接口服抗凝锋利伐沙班若采用预防剂量而非治疗剂量,低分子肝素剂量调整主要依据体重计算相对简单,不过仍需定期监测抗Xa因子活性,所有剂量调整都要有明确指征和计划,并且要在专业医生指导下开展。

如何管理依鲁替尼与抗凝药物相互作用的风险

风险管理应采用多维度策略,在开始治疗以前,医生要全面评估患者出血风险因素,这涵盖患者如年龄、肝肾功能、合并用药等方面情况,还需详细询问患者用药史,尤其要注意非处方药以及中草药使用状况,因为这些可能含有影响凝血功能的成分,基于全面评估结果后,医生要制定个体化的药物选择以及监测计划,同时医生也要全面评估患者血栓风险因素,这涵盖患者如年龄、肝肾功能、合并用药等方面情况,还需详细询问患者用药史,尤其要注意非处方药及中草药使用状况,因为这些可能含有影响凝血功能的成分,基于全面评估结果后,医生要制定个体化的药物选择和监测计划。

在整个治疗进程里,动态风险评估与干预是管理的关键之处,当出现出血并发症时,要明确其缘由并及时处理,这可能包括暂停相关药物、采取止血措施或给予输血支持,对高血栓风险患者,当必须避免合用抗凝药物时,应考虑物理预防措施如间歇充气加压装置,建立完善的患者随访系统,确保任何异常情况都能被及时发现与处理,把严重不良事件发生率降到最低程度。

在临床实践当中,存在这样一些患者,他们正在接受依鲁替尼治疗,与此同时又有进行抗凝的需求,对于这类患者,您通常会运用何种具体的策略,以此来平衡抗凝所带来的疗效以及出血的风险呢?

淘药网 药师

1个回答莫洛替尼作为新型靶向药物,在白血病治疗中逐渐获得关注。不同指南对其推荐存在差异,如ELN指南推荐用于特定基因突变的复发难治性急性髓系白血病患者,强调基因检测的必...淘药网 药师

1个回答曲美替尼作为靶向治疗药物,虽对肿瘤治疗有效,但可能引发眼部副作用,需医患共同关注。常见副作用包括视力模糊(与视网膜病变相关)、视网膜静脉阻塞(严重但少见)、...淘药网 药师

1个回答恩曲替尼对NTRK或ROS1阳性肿瘤疗效显著,老年患者适用需综合评估生理特点、共病及药物相互作用。临床研究显示,疗效与年龄无关,关键在基因靶点,但老年患者因器官功能衰...淘药网 药师

1个回答厄达替尼是靶向治疗特定基因突变晚期膀胱癌的药物,其代谢受肝功能影响。肝功能不全者需调整剂量,通常采用Child-Pugh分级评估严重程度。轻度肝功能不全(A级)者无需调整...淘药网 药师

1个回答息宁片(多巴丝肼片)是治疗帕金森病的关键药物,作为左旋多巴的复方制剂,能有效补充脑内多巴胺,改善运动症状。其作用机制是通过血脑屏障将左旋多巴转化为多巴胺,同...