问答分析:

依鲁替尼,是BTK抑制剂,于血液肿瘤治疗方面,有突破性进展,未来研发方向内,针对提升疗效精准性,拓展适应症范围,还有克服耐药机制等关键领域,会展开系统性探索。

依鲁替尼如何优化现有治疗策略

当前,依鲁替尼单药用于治疗时,存在部分患者响应持续时间有限的问题。借助联合用药策略,能够显著提升治疗深度,在联用 BCL - 2试剂维奈克拉治疗慢性淋巴细胞白血病,观察到微小残留病转阴率提升到了 80%以上的情况。这种协同作用机制是因为同时阻断 B 细胞受体信号通路以及凋亡通路,进而形成双重打击 。

在给药方案优化的范畴当中,研究人员在进行探索间歇给药模式,该模式是针对降低毒副作用所产生的影响,临床方面的数据显示,采用脉冲式给药方案,也就是每个星期停药2天,能够把3级之上感染发生率从28%降低至15%,与此同时维持相似的治疗效果,这种策略借助定期恢复免疫功能,为长期用药管理提供了全新的思路。

依鲁替尼在实体瘤领域的应用前景

实体瘤微环境里的BTK信号通路作用机制,和血液肿瘤有显著不同,研究表明,髓源性抑制细胞表面的BTK一旦被活化,便会促使免疫抑制微环境得以形成,这给依鲁替尼应用于胰腺癌、三阴性乳腺癌等难治性实体瘤,提供了理论依据,二期临床试验表明,联合PD-1抑制剂来对晚期肺癌患者进行治疗,疾病控制率达到了45%。

在肿瘤转移抑制方面,依鲁替尼能显示出独到作用,它可阻断循环肿瘤细胞前往做出定植,实验模型表明,它能够透过抑制整合素信号通路,使得肿瘤细胞对于血管内皮的粘附能力降低大约60%,此抗转移特性为术后帮助开展治疗开拓了新方向,当下已经存在针对结直肠癌肝转移的临床试验正在推进 。

依鲁替尼耐药机制及应对策略

BTK C481S出现突变,这属于最为常见的耐药机制,此一突变致使药物跟靶点的结合力有所下降,下降幅度大约是100倍,针对这样一种具有挑战性的情况,新一代非共价BTK抑制剂得以出现,像LOXO - 305,它凭借疏水作用同BTK相结合,对于突变型BTK,依旧保持着纳摩尔级抑制活性,临床前研究显示,该药物能够对C481S突变肿瘤的生长实现完全抑制。

旁路通路被激活,这是另外一个重要的耐药机制,经研究发现,PLCγ2、NF - κB等下游号分子出现过度活化的状况,能够绕过BTK的阻断,进而继续传递使肿瘤存续下去的细胞信号,针对这样的一种生物体内的状况,开发PI3Kδ与BTK双靶点抑制剂,成为一种有效果的策略,这类药物能够同时阻断多个关键节点,在动物模型当中,让耐药肿瘤体积缩小百分之七十五 。

依鲁替尼在自身免疫疾病中的开发价值

BTK在B细胞活化当中有着核心的地位,在抗体产生当中同样有着核心的地位,这导致它成为自身免疫疾病治疗的理想靶点,系统性红斑狼疮患者体内存在过度活跃的B细胞受体信号通路,依鲁替尼能够显著降低自身抗体滴度,二期临床数据表明,治疗24周后抗dsDNA抗体阳性患者比例从基线时的100%降至35% 。

在类风湿关节炎这个领域当中,依鲁替尼对于滑膜内部的巨噬细胞 Fcγ受体信号通路存在着抑制作用,进而展现出独特的优势,这种作用能够有效地减少炎症因子的释放,并且不会对机体抗感染的能力产生影响,最新的研究已经证实,对于中重度患者而言,在进行治疗 12 周之后,ACR20应答率达到了 68%,严重感染的发生率与安慰剂组是相当的。

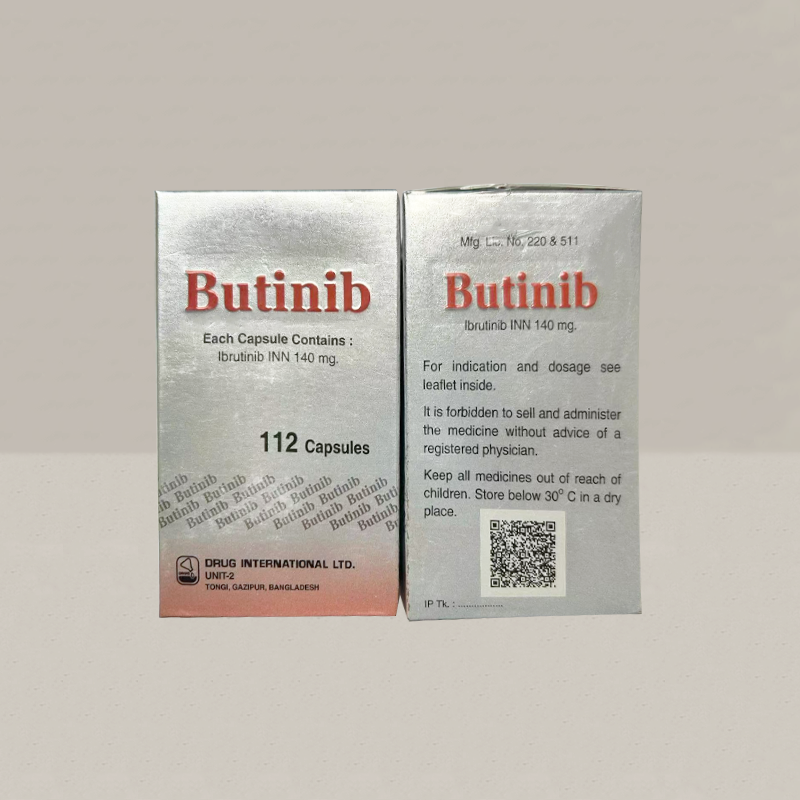

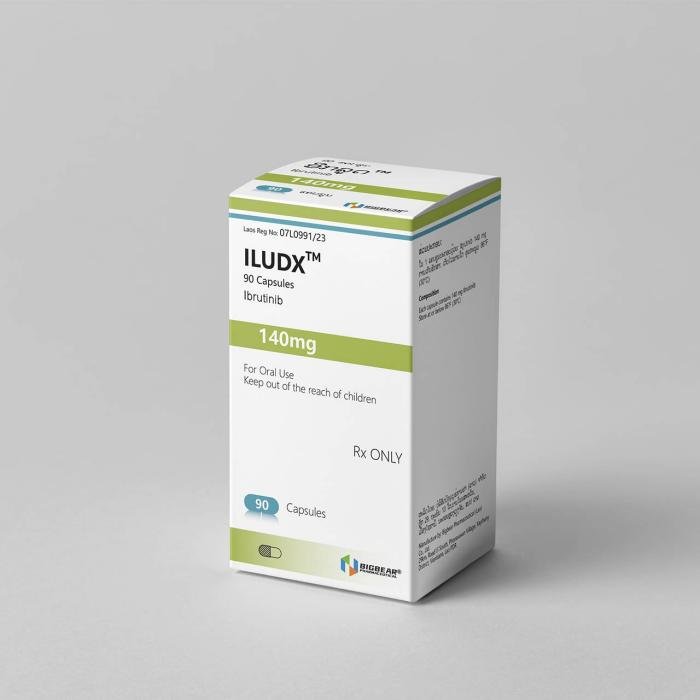

依鲁替尼剂型创新与给药便利性

现有的胶囊剂型,在老年患者当中,存在吞咽困难的状况,并且生物利用度受食物影响较大,口腔崩解片技术得以引入,它能使药物在口腔内迅速分散,生物利用度提高了约20%,这种剂型尤其适合那些需长期服药的慢性病患者,目前已完成生物等效性研究。

这一方向意义重大,它属于皮下注射剂型的探究范畴,通过纳米晶技术的助力,制作出依鲁替尼稳定混悬液,在经单次注入之后,药物能够持续释放长达4周时间,此剂型能够把血药浓度波动系数,由普通制剂的45%降低至15%,不但可以提升用药依从性,而且能够维持更为稳定的靶点抑制率。

依鲁替尼伴随诊断技术发展

进行BTK靶点占有率检测,借助质谱流式细胞术,对B细胞内磷酸化BTK水平做定量测量,以此反映靶点被抑制程度,这是用于评估疗效的重要工具,研究表明若靶点占有率低于80%,疾病进展风险会增长3.2倍,如此便给剂量调整提供了精准依据 。

可提前预警耐药发生的是循环肿瘤DNA动态监测技术,它检测血液中BTK C481S突变等位基因频率变化,能在影像学进展前12周预测耐药出现,这种监测手段可让临床医生及时切换治疗方案,还能将中位无进展生存期延长5.3个月。

依照上述所达成的研发进展情形,期待依鲁替尼在往后的一段时间内,能够给更多患者群体,给予个体化的治疗挑选 。

淘药网 药师

1个回答硝酸甘油虽是心脏急救常用药,但使用需规范,误用或特定情况下反有危险。绝对禁忌人群包括硝酸酯类药物过敏者、严重贫血者、颅内压增高者(如脑出血、头部外伤后)及闭...淘药网 药师

1个回答来那度胺是一种重要的免疫调节剂类药物,主要用于治疗血液系统疾病。其核心适应症包括多发性骨髓瘤,无论是新诊断还是复发难治患者,来那度胺联合地塞米松是标准治疗方...淘药网 药师

1个回答咪喹莫特代购价格受多种因素影响,包括药品本身、服务费和运费,价格差异显著。进口药如美国3M的Aldara,一盒约500-800元;印度仿制药约200-400元;国产药正规渠道约100-200元,...淘药网 药师

1个回答咪喹莫特是一种外用免疫调节剂,主要用于治疗成人外生殖器及肛周尖锐湿疣,通过激发免疫系统清除人乳头瘤病毒(HPV)。它不直接杀灭病毒,而是刺激产生干扰素等细胞因子...淘药网 药师

1个回答部分人因国内购药受限及价格考虑,选择代购丁溴东莨菪碱等药物,但此举存在风险。代购药品多为外文包装,患者难以理解说明书,仅凭代购口头描述用药,可能导致剂量不当...