问答分析:

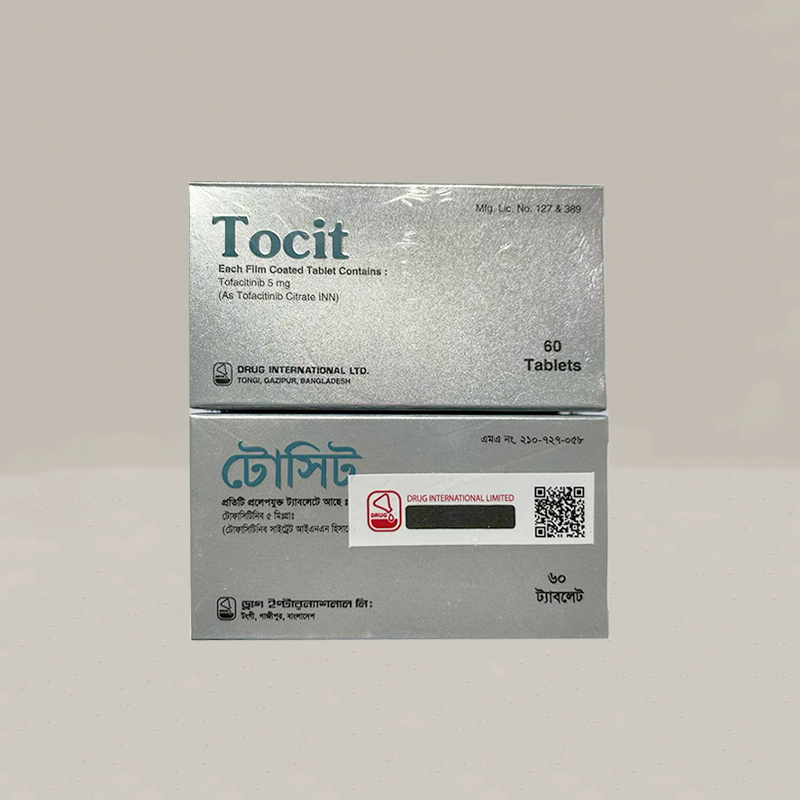

托法替尼是一种药物,它是口服的,是小分子靶向的,在溃疡性结肠炎治疗中展现独特优势,为传统治疗没效果的患者提供全新选择,它会抑制JAK - STAT信号通路,直接调节免疫反应,随着临床应用深入,其疗效与安全性特征日益明确,现在从多个维度展开分析。

托法替尼如何调节免疫反应

托法替尼通过选择性抑制JAK1和JAK3酪氨酸激酶,阻断由多种细胞因子介导的免疫细胞活化进程,此作用直接影响T细胞的分化,此作用直接作用于T细胞功能,这让促炎因子产生量降低,进而减轻肠道黏膜免疫损伤,托法替尼与生物制剂靶向单一炎症因子存在着差异,托法替尼这种广谱抑制作用对多种免疫通路异常激活的溃疡性结肠炎患者可能更具有效果。

临床研究显示,托法替尼对Th1细胞具备特别显著的抑制作用,对Th17细胞有着极为突出的抑制作用,Th1细胞于溃疡性结肠炎发病机制里发挥关键功效,Th17细胞对溃疡性结肠炎发病机制同样起到关键作用,药物浓度在结肠黏膜组织中能够达成有效治疗水准,药物能够直接作用于病变位置,这诠释了其在改善内镜下黏膜愈合方面的显著成效,这种拥有局部免疫调节作用以及全身免疫调节作用的双重作用呈现,是它有别于传统免疫抑制剂的重要特性 。

哪些患者适合使用托法替尼

托法替尼适用患者群体,主要是中重度活动性溃疡性结肠炎患者,这类患者对氨基水杨酸类药物治疗反应不足,对糖皮质激素治疗反应不足,对免疫抑制剂治疗反应不足,尤其是对抗TNF-α制剂无效,或是对抗TNF-α制剂失应答,它提供了新的治疗选择,临床决策要综合考量疾病严重程度,要注意考量既往治疗史,还要考量合并症情况。

伴有肠外表现的患者,有时可从托法替尼治疗里获益,尤其是关节及皮肤表现情形;然而有严重感染风险、肝功能异常或者有恶性肿瘤病史的患者,需要审慎评估;老年患者以及有心血管危险因素者,必须更紧密监测,因为JAK抑制剂类药物可能提高血栓事件风险 。

托法替尼的临床疗效数据

先看这Octave临床试验系列,它带来托法替尼疗效关键证据,在诱导治疗阶段,大概百分之十八到百分之二十的患者达成了临床缓解,且能发现这个比例明显超过安慰剂组,在维持治疗阶段,大约百分之四十的患者在五十二周时依旧维持临床缓解状态,同时黏膜愈合率显著改善,就是这些数据确定了托法替尼在中重度溃疡性结肠炎治疗中的地位 。

有长期开展的扩展研究显示,在持续使用托法替尼的患者里,超过50%的患者可将临床应答维持长达3年,疗效指标包含大便频率得以改善,直肠出血状况有改善,内镜下黏膜达成愈合,尤其需要注意的是,托法替尼对直肠出血症状的改进在治疗开始后2周内便能被观察到,如此一种快速产生效果的特性对急性发作患者格外关键。

治疗过程中需监测哪些指标

治疗前要做完全面基线评估,其中包含结核筛查,还有肝功能检查,血常规检查,以及病毒学检查,治疗时血细胞计数需定期监测,尤为要留意淋巴细胞,中性粒细胞,以及血红蛋白的变化情况,肝功能监测至少每3个月进行一次,脂代谢指标同样要定期做检查,因为JAK抑制剂可能会对血脂水平产生影响。

监测感染迹象是十分关键的,这其中涵盖了常见呼吸道感染和机会性感染,还涉及患者要接受带状疱疹风险评估,并且在必要时考虑疫苗接种,针对长期用药者还需要监测其肾功能以及心血管风险因素,另外在任何手术之前应考虑临时停药来降低感染风险,且此类情况得与外科团队进行充分沟通 。

与传统药物相比的优势

相较于传统免疫抑制剂硫唑嘌呤,托法替尼疗效更具可预测性,其安全性profile也更具可预测性,无需借助治疗药物监测来调整剂量,起效速度通常比硫唑嘌呤快,这对需快速控制病情的患者极为有利,口服给药方式极大提升了用药便利性,规避了注射给药不便。

托法替尼不受免疫原性影响,和抗TNF制剂比较是这样,它不会因抗体产生致使疗效下降,它的小分子特性可让其更均匀地散布在组织里,对一些对抗TNF制剂应答不好的患者也许有效果,成本效益分析表明,长期使用可能有经济性优势,特别是鉴于其可持续的疗效维持能力 。

长期用药的安全性考虑

在临床研究里,当托法替布被用于类风湿关节炎治疗之际,上呼吸道的感染往往比其他不良事件更常被报告而出,头痛是常见的不良事件,血脂异常也是比较常见的不良事件。严重感染的发生与生物制剂所用的情形是类似的,然而机会性感染存在的风险相对较低。在亚洲人群当中,带状疱疹再次激活的概率比较高,这是需要特别予以关注的问题,预防策略值得加以考虑。

具备风险的是血栓栓塞事件,用药以前要展开充分评估,就特别是针对那些有心血管危险因素的患者。在溃疡性结肠炎患者当中,涉及恶性肿瘤造成的风险方面,长期数据仍处于收集进程里,而对于当下证据所表明的是,风险跟疾病自身以及过往免疫抑制剂使用,存在紧密关联。保障长期安全的关键之处在于,定期评估获益与风险的比例,依据个体具体状况予以调整治疗策略。

淘药网 药师

1个回答硝酸甘油虽是心脏急救常用药,但使用需规范,误用或特定情况下反有危险。绝对禁忌人群包括硝酸酯类药物过敏者、严重贫血者、颅内压增高者(如脑出血、头部外伤后)及闭...淘药网 药师

1个回答来那度胺是一种重要的免疫调节剂类药物,主要用于治疗血液系统疾病。其核心适应症包括多发性骨髓瘤,无论是新诊断还是复发难治患者,来那度胺联合地塞米松是标准治疗方...淘药网 药师

1个回答咪喹莫特代购价格受多种因素影响,包括药品本身、服务费和运费,价格差异显著。进口药如美国3M的Aldara,一盒约500-800元;印度仿制药约200-400元;国产药正规渠道约100-200元,...淘药网 药师

1个回答咪喹莫特是一种外用免疫调节剂,主要用于治疗成人外生殖器及肛周尖锐湿疣,通过激发免疫系统清除人乳头瘤病毒(HPV)。它不直接杀灭病毒,而是刺激产生干扰素等细胞因子...淘药网 药师

1个回答部分人因国内购药受限及价格考虑,选择代购丁溴东莨菪碱等药物,但此举存在风险。代购药品多为外文包装,患者难以理解说明书,仅凭代购口头描述用药,可能导致剂量不当...